Smart Meter 2025: Was intelligente Zähler für die Energiewende kosten

Definition: Smart Meter als Schlüssel zur Steuerung erneuerbarer Energien

Moderne Messsysteme liefern detaillierte Verbrauchsdaten in Echtzeit und vernetzen Erzeuger und Verbraucher intelligent. Sie sind essenziell, um schwankende Einspeisung aus Solar- und Windkraft stabil in das Netz zu integrieren.

Zugleich ermöglichen sie eine dynamische Lastverteilung und schaffen die Grundlage für flexible Tarife, automatisierte Steuerung und eine effizientere Nutzung erneuerbarer Energien.

Smart Meter 2025: Was intelligente Zähler für die Energiewende kosten (Foto: AdobeStock – 443248408 KPD)

Smart Meter 2025: Zentrale Anwendungen für die Umsetzung der Energiewende

Intelligente Messsysteme gelten als Grundlage einer nachhaltigen, dezentralen und flexiblen Energieinfrastruktur. Sie schaffen Transparenz, fördern Effizienz und ermöglichen das Zusammenspiel von Erzeugung, Verbrauch und Netz – vom Einfamilienhaus bis zum Großverbraucher.

- Digitale Verbrauchsdatenerfassung: Grundlage für Energiesparen, automatisierte Steuerung und Prognosen.

- Flexibilitätsmanagement: Geräte reagieren auf Marktpreise, Netzbelastung oder eigene Stromerzeugung.

- Monitoring für Fördermodelle: Voraussetzung für viele regulatorische Programme und Tarife.

- Verbrauchsprognosen: Mit historischen Daten lassen sich Bedarfe besser planen und Ressourcen gezielter einsetzen.

- Sektorübergreifende Integration: Bindeglied zwischen Strom, Wärme und Mobilität im Smart Grid.

Smart Meter: Anwendungen intelligenter Messtechnik zur Steuerung erneuerbarer Energien

Mit der zunehmenden Einspeisung aus Wind und Sonne steigt der Bedarf an flexibler Netzsteuerung. Intelligente Messsysteme liefern die notwendigen Verbrauchs- und Erzeugungsdaten in Echtzeit und ermöglichen es Energieversorgern, Netze bedarfsgerecht zu regeln. Sie gelten als Schlüsseltechnologie für ein stabiles, dezentrales und grünes Energiesystem.

| Digitale Verbrauchserfassung | Erfasst Strom-, Gas- oder Wasserverbrauch in kurzen Intervallen (z. B. 15 Minuten) |

| Zwei-Wege-Kommunikation | Sendet und empfängt Daten zwischen Zähler, Netzbetreiber und Endkunde |

| Displayanzeige | Zeigt aktuellen Verbrauch, historische Daten und Tarife direkt am Gerät an |

| Datensicherheit | Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nach BSI-Vorgaben für Schutz personenbezogener Daten |

| Fernzugriff | Zählerstand kann ohne Vor-Ort-Termin online abgerufen werden |

| Integrierte Kommunikationseinheit (Smart Meter Gateway) | Vermittelt sicher zwischen Zähler und externen Marktteilnehmern (z. B. Anbieter, Netzbetreiber) |

| Quelle: Eigene Recherche, ein Auszug | |

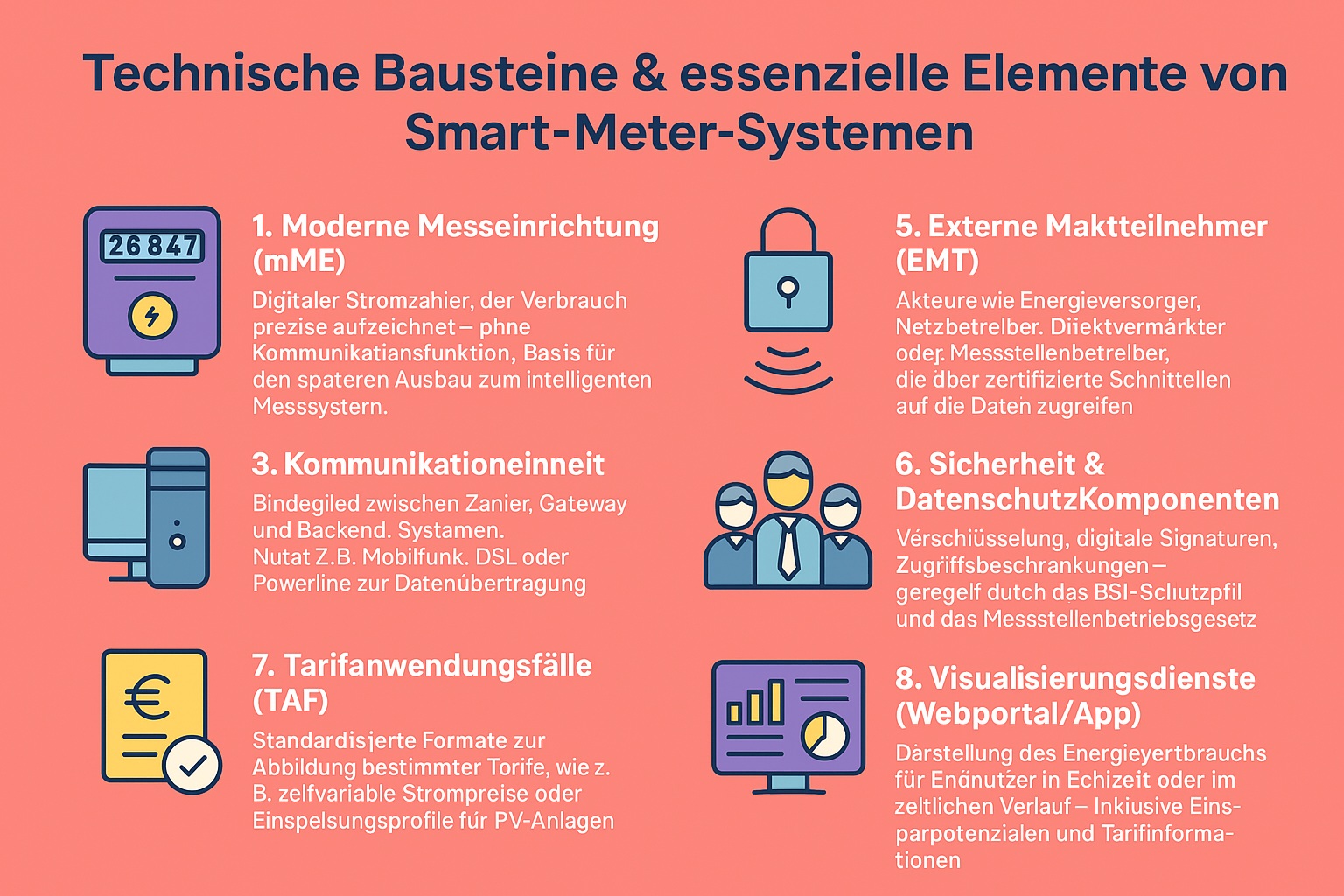

Bausteine intelligenter Messsysteme: Technologische Elemente für das digitale Energiesystem der Zukunft

Intelligente Messsysteme sind mehr als Zähler – sie bilden die Datenbasis für ein dezentrales, regeneratives und verbraucherzentriertes Energiesystem. In der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben wie dem MsbG oder dem EEG nehmen sie eine Schlüsselrolle ein. Diese acht Elemente bilden die technische und regulatorische Grundlage:

1. Digitale Messeinrichtung (mME)

Misst Stromverbrauch elektronisch – Grundlage für die Nachrüstung zum intelligenten System.

2. Kommunikationszentrale (SMGW)

Übernimmt den verschlüsselten Datenaustausch mit Versorgern, Netzbetreibern und Dritten.

3. Verbindungsmodul

Überträgt Daten über Netze wie LTE, DSL oder PLC. Sichert eine stabile Anbindung.

4. IT-Infrastruktur & Gateway-Management

Kontrolliert die Sicherheit, Verfügbarkeit und Konformität der Systeme im Betrieb.

5. Energieakteure im Markt (EMT)

Erhalten Zugriff auf Messdaten zur Abrechnung, Steuerung und Integration erneuerbarer Quellen.

6. Sicherheitsmechanismen

Regelwerke und Verschlüsselungstechnologien nach BSI-Vorgaben sichern die Datennutzung ab.

7. Tarifstrukturen (TAF)

Ermöglichen zeitabhängige Tarife und erleichtern die Marktintegration von Strom aus PV- und Windkraftanlagen.

8. Endkundenportale & Visualisierung

Transparente Darstellung der Stromnutzung in Echtzeit – für mehr Kontrolle und Energieeffizienz.

Smart-Meter-System: Überblick über Aufbau und Schlüsselbausteine

Smart-Meter-Funktionen: Die digitale Brücke zwischen erneuerbaren Quellen und stabilen Netzen

Erneuerbare Energien bringen neue Herausforderungen für Netze und Verbrauchsverhalten. Moderne Smart Meter fungieren dabei als Bindeglied zwischen fluktuierender Erzeugung und intelligent gesteuertem Verbrauch. Ihre vielfältigen Funktionen machen sie zum Schlüsselbaustein in der Echtzeitregelung von Stromflüssen – und damit zu einem zentralen Werkzeug für das Gelingen der Energiewende.

Typische Funktionen intelligenter Messsysteme im Bereich der Erneuerbaren:

- Verbrauchs- und Einspeisemonitoring in Echtzeit

- Steuerung von Lasten abhängig von Verfügbarkeiten

- Integration in virtuelle Kraftwerke und Smart Grids

- Unterstützung für netzdienliches Verhalten durch Preissignale

- Langfristige Verbrauchsanalysen für Effizienzmaßnahmen

Vorteile von Smart Metern: Intelligente Zähler als Rückgrat des Stromnetzes von morgen

Die Energieversorgung wird immer dezentraler, dynamischer und digitaler. Smart Meter sind die Schnittstelle, die Verbrauch, Erzeugung und Netzbetrieb miteinander verbindet. Im Jahr 2025 bilden sie die Grundlage für ein netzdienliches, stabiles und flexibles Stromsystem – mit direktem Nutzen für Betreiber, Verbraucher und die Umwelt.

1. Genaue Messung zeitlich schwankender Lasten

Durch detaillierte Verbrauchsprofile lassen sich Lastspitzen frühzeitig erkennen – ideal für Netzplanung und -betrieb.

2. Automatisierter Datenfluss für schnelle Reaktionen

Ob Verbrauchsanstieg oder Einspeisespitze: Netzbetreiber erhalten in Echtzeit relevante Informationen zur Netzsituation.

3. Förderung zeitlich verschiebbarer Lasten (Demand Response)

Smart Meter machen flexible Tarife möglich – etwa um Verbraucher zu Zeiten hoher Wind- oder Sonnenstromproduktion zu motivieren.

4. Optimierte Steuerung dezentraler Energiequellen

Kleine PV-Anlagen oder Blockheizkraftwerke lassen sich durch präzise Messung besser in das Netz integrieren.

5. Stärkung der Netzstabilität durch Lastprognosen

Dank der Datenbasis intelligenter Zähler können Betreiber ihre Modelle zur Netzsicherheit verbessern.

6. Grundlage für integrierte Energiesysteme

Smart Meter verbinden Strom, Wärme und Mobilität – ein Muss für Sektorenkopplung und hybride Systeme.

7. Senkung von Netzverlusten und Betriebskosten

Bessere Daten führen zu effizienterer Auslastung – und senken langfristig die Netzbetriebskosten.

Smart Meter: Nachteile und Tücken für Stromkunden im Alltag

Moderne Stromzähler sollen Verbrauch transparenter machen und Haushalten helfen, Kosten zu sparen. Doch in der Realität zeigt sich: Nicht alle profitieren gleichermaßen. Für viele Kundinnen und Kunden stehen Aufwand, Kosten und Nutzen in einem fragwürdigen Verhältnis.

Insbesondere Haushalte mit geringem Verbrauch zahlen über Jahre mehr, als sie durch Optimierung einsparen können.

2. Datenschutz bleibt ein Dauerthema

Verbrauchsdaten im Minutentakt öffnen Raum für Profilbildung – eine Sorge, die viele nicht loslässt.

3. Technik überfordert viele Nutzer

Die Begriffe rund um Smart Metering sind erklärungsbedürftig – und kaum in der Breite verständlich.

4. Keine echten Einsparmodelle im Markt

Noch fehlt es an Tarifen, die flexiblen Verbrauch auch wirklich belohnen.

Funktion und Preis des Smart Meters variieren stark – Transparenz fehlt.

6. Kein Nutzen ohne stabile Datenanbindung

Ohne gute Netzverbindung ist keine Echtzeitmessung möglich – etwa in Kellern oder auf dem Land.

7. Verzögerter Ausbau durch komplizierte Vorgaben

Der verpflichtende Rollout zieht sich – und mit ihm die Möglichkeit echter Verbrauchstransparenz.

8. Zweifel an der Gesamtwirkung

Ob der Effekt auf Stromverbrauch und Netzlast wirklich groß ist, bleibt unklar.

Führende Hersteller intelligenter Messsysteme: Welche Smart Meter die Energiewende wirklich unterstützen

Smart Meter gelten als Schlüsseltechnologie für die Transformation des Energiesystems – vorausgesetzt, sie werden richtig umgesetzt. Von der Anbindung erneuerbarer Erzeuger über Netzstabilität bis zur Verbrauchsoptimierung: Führende Anbieter bieten Lösungen, die nicht nur technisch überzeugen, sondern auch ökologische und soziale Anforderungen erfüllen.

| Landis+Gyr | Schweiz | Smart Meter, Grid Intelligence | Marktführer, hohe Kompatibilität, Langzeit-Erfahrung | Stadtwerke, große Energieversorger | vollständig konform |

| Sagemcom Dr. Neuhaus | Deutschland | Smart Meter Gateways, Kommunikation | BSI-zertifizierte Gateways, Fokus auf Datensicherheit | Rollouts in Deutschland | vollständig konform |

| EMH metering | Deutschland | Moderne Messeinrichtungen, SMGW | Innovative Hardware, starke deutsche Marktpräsenz | Kommunale Versorger, Netzbetreiber | vollständig konform |

| Iskraemeco | Slowenien | Messsysteme, Datenplattformen | Flexible Lösungen, IoT-ready | Europaweit, zunehmend in Deutschland | konform mit europäischen Standards |

| Diehl Metering | Deutschland | Multispartenmessung (Strom, Wasser, Gas) | Starke Integration & Plattformangebote | Stadtwerke, Gebäudemanagement | konform, hohe Systemintegration |

| Quelle: Eigene Recherche, ein Auszug | |||||

Smart Meter und ihre Kosten 2025: Wer zahlt den Preis der digitalen Energiewende?

Smart Meter sind das Rückgrat der digitalisierten Stromnetze und ein Schlüssel zur Integration erneuerbarer Energien. Doch während die Vorteile für Netzbetreiber und Umwelt offensichtlich sind, stellt sich für viele Bürgerinnen und Bürger die Frage nach der finanziellen Belastung.

1. Kosten der Umstellung

Der technische Umbau erfolgt größtenteils zentral über den Messstellenbetreiber – häufig im Rahmen pauschaler Jahresbeiträge.

2. Preisstruktur nach Verbrauchsverhalten

Mit steigendem Stromverbrauch steigt auch der Preis – sozial ausgewogen gestaffelt, aber dennoch spürbar.

3. Freiwillige Zusatzangebote

Z. B. Visualisierung, automatische Verbrauchsoptimierung oder Integration in Smart Homes gegen Aufpreis.

4. Förderung – Ja, aber…

Nicht überall sind Fördermittel verfügbar. Oft ist Eigeninitiative gefragt, etwa über kommunale Programme.

5. Wirtschaftlicher Hebel oder politische Pflicht?

Für viele Haushalte rechnet sich das System (noch) nicht – doch es leistet einen Beitrag zur Klimastrategie und Netzstabilität.

Wichtiges zur Rolle von Smart Metern in Bürgerenergieprojekten und der lokalen Energiewende

Bürgerenergie lebt von Beteiligung – und die gelingt nur mit verständlicher, digitaler Infrastruktur. Smart Meter sind Schlüsseltechnologien, die Akteure, Daten und Energieflüsse zusammenbringen.

1. Anschlussfähigkeit an gemeinschaftliche Systeme

Zähler müssen für Anlagen mit mehreren Einspeisern oder Betreibermodellen ausgelegt sein.

2. Modularer Aufbau und Nachrüstbarkeit

Anpassungsfähige Systeme ermöglichen spätere Erweiterungen bei steigender Nachfrage.

3. Vertrauen durch Transparenz

Offene Kommunikation über Rechte, Datenschutz und Nutzen stärkt die Akzeptanz in der Bevölkerung.

4. Kompetente Begleitung vor Ort

Energieberater und Installationsbetriebe müssen als vertrauenswürdige Ansprechpartner fungieren.

5. Netzdaten für lokale Steuerung

Kommune oder Genossenschaft profitieren von aktuellen Verbrauchs- und Einspeisedaten zur Planung.

6. Neue Möglichkeiten für Energie-Sharing

Mit präziser Messtechnik lassen sich gemeinschaftliche Tarife oder lokale Märkte realisieren.

7. Lokale Umsetzung mit überregionalem Anspruch

Standardisierte Technik ermöglicht Skalierung und Anbindung an größere Systeme.

8. Offenheit gegenüber regulatorischen Neuerungen

Smart Meter müssen auf gesetzliche Neuerungen zur Förderung von Bürgerenergie flexibel reagieren können.

10 wichtige Fragen zur Rolle von Smart Metern im zukünftigen Energiesystem

Flexibilität ist das neue Gold der Energiewirtschaft – und Smart Meter sind der Schlüssel dazu. Sie ermöglichen dynamische Tarife, Echtzeitsteuerung und neue Marktmodelle. Doch wie funktioniert das konkret?

1. Was sind dynamische Stromtarife – und wie hängen sie mit Smart Metern zusammen?

Dynamische Tarife basieren auf stündlichen Börsenpreisen. Smart Meter erfassen dafür den zeitgenauen Verbrauch.

2. Können Smart Meter mit Flexibilitätsplattformen kommunizieren?

Ja, über standardisierte Schnittstellen wie OpenADR oder EEBUS lassen sich Verbraucher netzdienlich einbinden.

3. Welche Rolle spielt der Smart Meter im Redispatch 2.0?

Sie liefern präzise Lastdaten, die zur Steuerung und Entlastung der Netze im Redispatch-Prozess verwendet werden.

4. Wie kann ein Endkunde von flexibler Netznutzung profitieren?

Durch Anpassung des Verbrauchs an Zeiten mit günstigem Strom entsteht direktes Einsparpotenzial.

5. Unterstützen Smart Meter auch sektorübergreifende Anwendungen?

Ja, sie lassen sich z. B. mit Wärmepumpen oder Wallboxen kombinieren und optimieren so auch Wärme und Mobilität.

6. Können Energieversorger individuelle Tarife auf Basis der Daten anbieten?

Ja – die Smart-Meter-Daten erlauben maßgeschneiderte Angebote je nach Verbrauchsprofil.

7. Gibt es Pilotprojekte zu Flexibilitätsmärkten mit Smart Metern?

Zahlreiche Projekte wie „Designetz“, „enera“ oder „FlexQuartier“ testen innovative Modelle – mit Smart Metering als Kernbestandteil.

8. Wie können Kommunen Smart Meter für Energieplanung nutzen?

Durch aggregierte Verbrauchs- und Einspeisedaten lassen sich Netze, Speicher und Infrastruktur effizienter planen.

9. Welche regulatorischen Hürden bestehen aktuell noch?

Die Standardisierung der Schnittstellen und die verpflichtende Einführung dynamischer Tarife sind noch in Arbeit.

10. Wie sieht die Vision für 2030 aus?

Ein digital vernetztes, flexibles und verbrauchernahes Energiesystem – gesteuert durch präzise, sichere Echtzeitdaten aus Smart Metern.

Fazit: Smart Meter als Brücke zwischen Strom und Wärme im digitalen Energiesystem

Die Wärmewende braucht mehr als effiziente Heizsysteme – sie braucht smarte Steuerung und sektorübergreifende Daten. Intelligente Messsysteme leisten genau hier einen wertvollen Beitrag. Im Zusammenspiel mit Wärmepumpen, Stromspeichern und intelligenten Thermostaten werden Smart Meter zum Schlüssel für effiziente, flexible und emissionsarme Heizlösungen. Sie ermöglichen die Echtzeitsteuerung von Wärmesystemen auf Basis von Netzlast, Strompreisen oder individueller Präferenzen. Gerade in Quartierslösungen oder Mieterstrommodellen erhöhen sie Transparenz und Fairness in der Abrechnung. Für Fachbetriebe entstehen neue Aufgaben: Die Integration ins Smart Home, Datenschutzkonzepte oder Kundenberatung rund um Tarife und Nutzung. Um dieses Potenzial voll zu erschließen, müssen Smart Meter gezielt auch in Förderprogrammen zur Wärmewende berücksichtigt werden – denn ihre Wirkung entfaltet sich erst im systemischen Zusammenspiel von Technik, Mensch und Markt.